張亮:運營的大局觀與節奏感

運營的節奏感很重要,即便我們通常很少去聊它,但有時候需要我們站在更高的位置上去思考更深入的問題時,我們就會需要它,所以我說,運營的大局觀和節奏感其實是區分初級運營和高級運營的一個標志。

所謂「大局」,就是形勢和事件發展的整體態勢,所謂「節奏」,就是均勻而有規律的進程。

而所謂「大局觀」就是要從長遠考慮去看待問題的能力,而所謂「節奏感」就是人們對一件事情的進程的感受。

這兩個名詞,在「運營」的工作中,非常重要,但并不經常被提起,因為大局觀和節奏感實際上是初級運營和高級運營的分水嶺指標。

在運營工作中的大局觀,主要包含下面幾件事兒:

確立運營目標

制定運營策略

把控運營節奏

整合與優化資源

這四件事兒綜合起來,要解決幾個問題:

不被眼前的數據迷惑

堅持一定的運營節奏,確保時間節點

KPI制定的方法

影響運營因素的關鍵指標的落地

所謂運營目標是,我要去旅行,那么從上海出發,我要去到哪里?是去北京、紐約、大阪還是外太空?在去到目標地點的過程中,我是一步登天,還是拆分行程?如果要拆分行程,那么應該拆幾步?

這件事情不確立,后面的事情都是空,而且必須不能一步登天,除非你的現金和資源都具備極大的優勢,可以無限制供應。即便如此,階段目標不清晰,依然會死。

所謂運營策略是,我拆分了目標,第一年要100萬活躍用戶,那么,我要去哪里用什方式花費多少人力物力財力去獲得100萬活躍用戶,中間有哪些鴻溝需要跨越,我有多少種方法可以跨越,想不出可以空著,但鴻溝要有預判,或者當數據出現瓶頸時,能夠判斷是否是鴻溝出現的標志。

舉一個具體的「大局觀」相關的例子,這個故事恐怕你們都聽過很多次了:

Keep是一個健身應用。2015年2月,Keep才正式上線,上線后的3個月達到200萬用戶,同年9月份,其用戶已經突破600萬,根據報道,Keep在2017年3月已經突破了5000萬用戶,日活躍用戶超過1100萬。

早期Keep通過兩個計劃低成本迅速獲得了大量的用戶,這兩個計劃,一個叫「種子」,一個叫「埋雷」。

所謂「種子」,很容易理解,就是從各種渠道去招募種子用戶參與內測,他們被稱為是Keep的「首席內測官」,這批用戶大概有4000人。

「種子」的貢獻是,讓Keep早期快速修復Bug并進行迭代,在「埋雷」生效時,用1.0版本承接了大量的用戶。

「埋雷」的玩法則非常考驗大局觀,Keep盯上了目標用戶聚集的社區,譬如關注減肥話題的貼吧、豆瓣小組等等。

「埋雷」的方式很簡單,發表減肥、塑身、健身的「經驗帖」,這些帖子其實只要用心維護,一般熱度都不會太低,而且如果寫得有趣又真實,就會吸引大量用戶的關注。

而當Keep的1.0版本上線時,則集中引爆這些已經埋好的「雷」,將帖子點爆,并告訴網友,其實自己一直在用Keep協助自己的減脂、塑身甚至健身的計劃。

這樣一來,形成了一個極熱烈的「假象」:所有的減脂、塑身甚至健身的社區、論壇,都在熱議Keep這樣一款產品。

于是甫一上線,Keep就斬獲了大量用戶。

而這兩個計劃,就在Keep在2015年2月上線后的3個月內實施并呈現。

很多運營人做久了之后,喜歡去談論「布局」、「策略」這樣的字眼,但實話實說的是,大局觀雖然是必備的,但真正能做好布局,并成功實施策略的,并不多,我們看到的,僅僅是成功的那些,而那些不成功的「局」,恐怕我們這輩子都無緣得知了。

所謂運營節奏,譬如,活動以什么頻次開展,每個月每個季度每一年是否有大活動,應該何時開始準備?很多大活動是提前1個月甚至2個月甚至一個季度、半年就開始準備的。小活動通常都提前1-2周開始著手開發。在沒有活動的時候,用什么填充。這些是節奏問題,節奏可以快可以慢,但不能沒有。

而資源整合與優化,更多的時候是說,公司有多少資源可以供我使用,外部又有多少可以去串聯,怎么去使用,如何去串聯,還需要哪些其他資源我要去哪里找?

在這里你會發現,已經談及了節奏感,那么運營的節奏感又是什么?

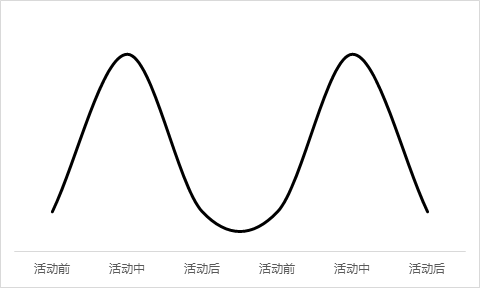

我們在看數據時,經常能看到這樣的數據波動:

這就是有節奏的波動。當然,這不是一個好的節奏。

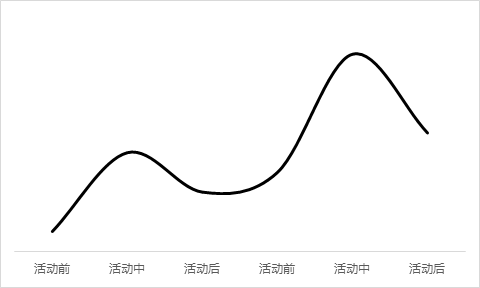

好的波動可能是這樣的:

然后,我們在一個長期的時間節點里去看數據,它就會呈現所謂的S型或者J型的連續曲線。

而我們通常會圍繞這樣的數據去思考,是什么導致了數據的波動,或者數據的節奏?

如果我們排除外界因素的干擾,只討論其自身因素的影響,通常,我們會把影響因素限定在:

產品的迭代

運營的疊加

那么,運營的疊加難道僅僅是在短期需要拉動指標時做個活動這么簡單嗎?

很顯然,不是。

那么,問題來了,如果運營不僅僅是短期來打強心針的角色,它究竟應該是怎樣去運作的。

這里就是最重要的節奏感的問題,好的運營永遠是一波接一波的,持續讓產品具有存在感,持續讓用戶感受到產品具有生命力的手段。

舉一個很常見的例子。

網易做了一款很火的游戲,叫做《陰陽師》,這款游戲有個很大的特點:肝,特別的肝。所謂「肝」就是非常枯燥的付出時間成本去完成游戲中的一些指令。

我在2016年和2017年,曾經在《陰陽師》里游戲過一段不短的時間,當時《陰陽師》每天有9個日常任務,分別是:

給5位好友送友情點

完成3次御魂副本

完成3次結界突破

完成3次探索副本

完成3次覺醒副本

收取一次結界經驗

完成一次御魂強化

在陰陽寮中贈予他人一次

完成以上所有8個任務

然后,每日的12:00-13:00和21:00-22:00,可以進行斗技,每周六、周日的14:00-15:30可以進行協同斗技,周一到周四的晚間19:00-21:00鬼王來襲,周五到周日的同一時刻是陰界之門,而每日的13:00-14:00及20:00-21:00還有妖怪退治。

我們用一張表來展示它的排程:

你會發現,這款游戲之所以「肝」,正是由于在不同的時間給予了用戶不同的任務而帶來的,這還不包括逢版本升級、節假日帶來的各種其他任務。

而玩家一旦沉溺其中,就會被「帶節奏」,活動的安排以小時計算,不同的活動最終歸結的獎勵就是開卡牌箱子的次數,為了最終能夠開出強力的SSR卡牌用戶就會跟著節奏走,當然,你可以選擇不跟節奏,充錢就可以。

當年在盛大的時候,領導曾經要求我們:每天都要有活動。

如果你停留在字面的意思,你會覺得領導的建議很奇特:天天做活動,用戶不會膩嗎?

事實上,領導要的并不是真的要每天都有活動在線上,而是要求,運營工作要有節奏感,而這樣的節奏感,應當可以讓用戶圍著你轉。

游戲和電商,是把節奏感體現的淋漓盡致的兩個領域。

說完《陰陽師》,我們還可以來看曾經紅極一時的《皇室戰爭》。

游戲設計了有4種獎勵寶箱,如果你不花錢,它們的解鎖時間分別是:

3小時、8小時、12小時、24小時。

每個玩家有4個寶箱位,和定時刷新的額外的寶箱,以及日常完成后贈送的箱子。

這樣一來,其實,如果你嚴格按照游戲設計的節奏來開箱子,一天最多開出8個3小時的寶箱,3個8小時的寶箱,2個12小時的寶箱和1個24小時的寶箱。

這個時候,你會發現,幾乎沒有人能夠忍受漫長的系統自動開啟時間。

于是,用鉆石加快寶箱開啟的時間就成了必然的選擇。

而一旦你用鉆石加快了寶箱開啟,你會發現鉆石根本不夠用,那么怎么辦——趕緊充值買鉆石吧。

游戲從運營策略上又非常雞賊的在后臺給對戰做「最優匹配」:

連贏必然連輸,越輸越想翻盤。

而隨著匹配的深入,你一定會發現自己的卡牌級別不夠,或者類型不夠。

于是,第二個必然之選出現了:繼續充值買鉆石,然后花錢開最好的寶箱。

這就是游戲的節奏感,一環套一環,完美的圈住了急性子、想贏怕輸的玩家。

接下來聊電商,電商是真正每天都在做活動的產品。

不管是亞馬遜還是京東,或者淘寶、天貓,你幾乎不可能看到沒有活動在線上的電商品牌。

而從電商延伸往下,你會發現即便是傳統商業體,也充滿了這種節奏感:

換季勢必帶來清倉,節日節點勢必各種優惠。

于是你一定會記住「天貓雙11」和「黑色星期五」,都是屬于板上釘釘的節奏。

當產品的運營愈加有節奏感,用戶也會隨之給予反饋,不管是正面的還是負面的,反饋始終存在。

節奏感也會用在運營策略上,我們可以看看Uber中國當年的補貼策略:

拿Uber來說,剛進入中國時,為了搶占市場,大肆給予補貼,通過User Referral,每成功邀請一個新用戶,兩人各拿100元人民幣余額的獎勵;半年后,變成了50元人民幣余額;再半年,30元人民幣余額;接下來,價值30元的乘車機會;最后,變成了價值15元的乘車機會。

而你會發現,很多人用慣了之后,就會覺得很合理,心甘情愿的繼續使用降低了補貼的產品。

因此,運營有節奏感通常一定會得到其應有的回饋:

用戶粘性的持續增強。

當然,在不同的產品時期,節奏感也完全不同。

在產品的初創期,也就是所謂的探索期,節奏感是慢的,因為這個時候有很多產品的坑、開發的bug需要小心翼翼,控制風險;

初創期產品的運營有四個關鍵詞:

認知核心,建立能力,少做活動,鼓勵犯錯

依次解釋一下。

認知核心:這個階段,所有的運營工作都是圍繞幫助用戶完成對產品的認知。認知工作就是運營的核心工作。

建立認知是不論何種類型的產品,必須要踏出的第一步,而對于初創期的產品,如何用最簡單又最直接的表達,讓用戶理解你是什么,能做什么,是否適合自己,是非常關鍵的一件事兒。

認知工作完成得如何,直接影響用戶對產品的信任程度,因此關鍵。

建立能力:既然階段核心是建立用戶認知,那么,通常產品上優先確保可用性,也就是,要保證用戶在使用產品的過程中,少遇bug,甚至不出現bug,同時各項功能和各種性能,都可以達到平衡。

你會發現,這個階段,其實運維工作比產品設計和開發工作都要繁重,那么,運營的機會來了,亮哥會和產品經理溝通,要求完善運營工具,會找開發要求建立數據報表和數據監控(假設之前沒時間做的話)。

在工具完成后,確保各項數據都在監控范圍中,適時掌握產品的數據變化。

少做活動:少做活動≠不做活動。這里的「少」主要是要求活動開展的頻次要少,但活動設計需要更加慎重,同時總結經驗,優化流程,為接下來的成長期做準備。

鼓勵犯錯:通常,所有的KPI都是運營一段時間之后的產物,所以,初創階段,就要去驗證數據指標、鼓勵運營大膽嘗試,去尋求失敗的教訓,當然,也可以是勝利的經驗。

跨過初創期,到了產品的發展期,節奏感就開始加快,裹挾著更多的新用戶,更多的新活動,更多的新功能撲面而來,讓人迎接不暇。

產品的發展期也有兩個關鍵詞:

保持快速,固定習慣

保持快速,其實就是你經常聽到的「最好每天都有活動」的真實寫照,一波接一波的活動,變著法兒讓用戶參加了A活動又去參加B活動,反正怎么能讓用戶活躍怎么來,怎么能夠讓用戶沉溺怎么來。

固定習慣,看到雙11就知道要打折了,看到十月一日就知道會有大活動,看到星期三到了,就知道又有新版本要發布了,諸如此類。

成長期的產品運營其實比初創期要好做的多,因為這個時候,初創期留下的認知核心已經成了固定流程的一部分,用戶融入的速度會加快,所以隨之而來的,是整個運營節奏的加快。

初創期可能沒有資源做開發,發獎都要用手動,但成長期可能就全部依賴于系統,這個時候,此前積累下來,對于活動類型帶來活動效果的判斷,對于活動參與人數與投入資源的關系,都應該有據可循。

所以,如果說初創期鼓勵犯錯的話,那么成長期就要盡量少犯錯,但如果這個錯是一個新的錯誤,那么依然是值得的——只要你能快速吸收就非常值得。

發展期伴隨著成熟期,節奏感開始趨于穩定,用戶數也穩定,商業模式開始發揮巨大的威力。

產品成熟期的關鍵詞有三個:

維護穩定,滿足預期,集中精力。

維護穩定,是維護用戶規模和用戶結構的穩定。對社區產品來說,就是要維護那些優質的內容生產者,因為此時的很多局勢已經固定,即便這些內容生產者不再生產內容,馬太效應也不會讓他們失去話語權,所以,讓這些人保持穩定就很重要,運營上就要有周期的去給予關懷。

滿足預期,這更多的是對于參與活動付出成本后的回饋問題。當然,這里的回饋未必就是給用戶利益,而是符合用戶預期的給予利益。

集中精力,這個其實很好解釋,就是字面意思。不要把運營動作發展,就針對一部分人群,有規律的開展運營工作。

所有的產品都會走到衰退期,這個時期,節奏感又會放慢,等待新產品將用戶接走完成傳遞。

所謂的放慢,關鍵詞是:

維持現狀,資源釋放

保證產品仍在一段時間內持續可用,是維持現狀的要求。

資源釋放,是不僅僅要釋放產品、開發資源,同時也要釋放運營資源和用戶資源,運營要專心致志的將用戶引導到新產品上。

大多數時候,能夠從產品初創堅持到產品衰退的運營,是真心不多,但如果你是其中之一,你一定能夠感受到節奏感在不同時期的體現。

因此,運營的節奏感很重要,即便我們通常很少去聊它,但有時候需要我們站在更高的位置上去思考更深入的問題時,我們就會需要它,所以我說,運營的大局觀和節奏感其實是區分初級運營和高級運營的一個標志。

立即登錄